Le cadre règlementaire ICPE

Un projet éolien est un projet d’Installation Classée Protection Environnement (ICPE). Il n’est autorisé par le Préfet que s’il respecte l’ensemble des conditions définies réglementairement dans le code de l’environnement.

Il s’appuie ainsi sur un ensemble d’études techniques et environnementales permettant de réaliser un état initial complet du site envisagé pour implanter le parc. C’est sur la base de cette connaissance fine du site et de ses sensibilités que le développeur applique la logique ERC (Éviter, Réduire, Compenser).

La logique ERC consiste à éviter au maximum les impacts du futur parc, à les réduire s’il n’est pas possible de les éviter, et à les compenser s’il est impossible d’appliquer les deux premières actions.

Cela concerne :

- La faune, la flore et les milieux naturels

- Le paysage

- L’environnement sonore

Éviter c’est par exemple

Éviter de construire des éoliennes sur les zones humides, par nature riches en biodiversité. Mener les travaux de construction du parc éolien en dehors des périodes de reproduction des espèces animales identifiées sur le site.

Réduire c’est par exemple

Appliquer un plan de bridage consistant à ralentir ou arrêter les éoliennes à des moments où elles sont susceptibles de faire plus de bruit (par certaines conditions de vent) ou à des moments de l’année où elles risquent d’impacter plus fortement les oiseaux et les chauves-souris.

Compenser c’est par exemple

Replanter 2 m de haie pour chaque mettre de haie coupé pour installer le parc éolien.

À retenir

L’application de la logique ERC doit aboutir au meilleur équilibre entre une quantité d’électricité produite la plus élevée possible et des impacts résiduels les plus faibles possibles. On parle alors de projet de moindre impact.

Le cadre ICPE implique pour l’exploitant d’un parc éolien d’assurer un suivi de ces impacts résiduels durant toute la durée de vie du parc et de démontrer aux services de l’État (DREAL) que ceux-ci restent en deçà des niveaux fixés par l’arrêté préfectoral au moment de son autorisation. Une non-conformité, grave ou persistante, peut conduire le Préfet à suspendre l’autorisation d’exploitation du parc éolien.

La faune, la flore et les milieux naturels

Les principes

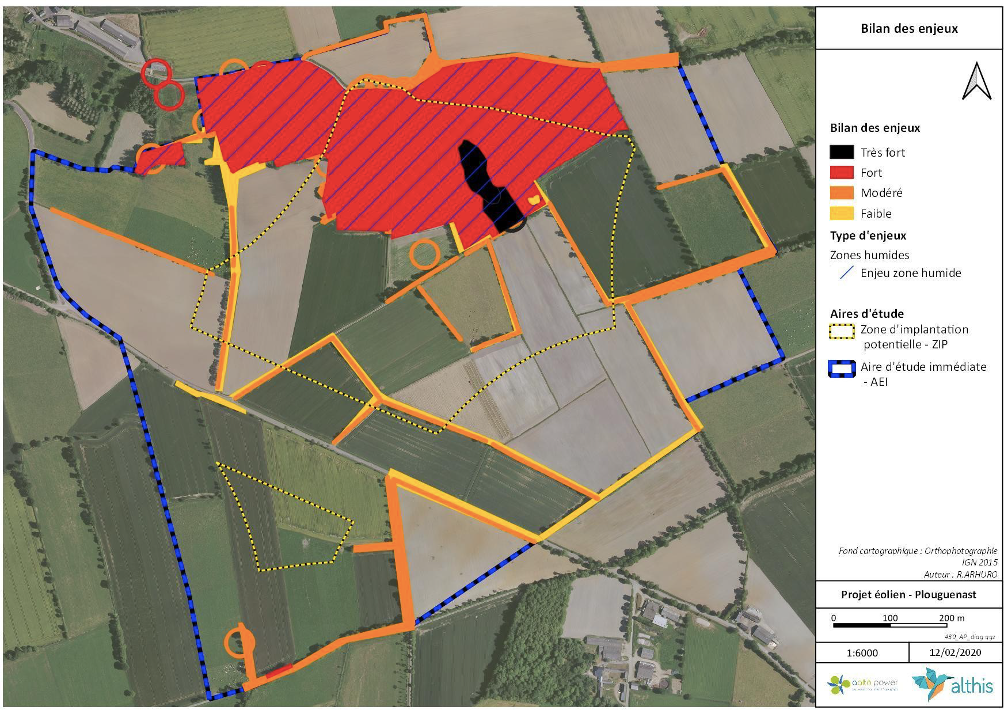

Les études des milieux naturels recensent et analysent les informations concernant la faune (oiseaux, chauves-souris, autres mammifères, etc.), la flore et les milieux naturels sur le site et ses abords. Ces études durent au moins un an afin d’étudier un cycle de vie complet des milieux. Elles sont réalisées par un écologue qui collecte l’ensemble des informations bibliographiques disponibles mais surtout pratique de nombreuses sorties de terrains, pour compter les chauves-souris, cartographier les zones humides et recenser la végétation qu’elles abritent.

Ce diagnostic permet d’identifier les enjeux environnementaux au sein de la zone d’étude et d’évaluer la compatibilité du projet avec les milieux.

Les résultats

La zone de projet et ses abords sont essentiellement composés de prairies et de champs de culture céréalières. Les espaces boisés sont peux variés et représentent moins 5 % de l’aire étude immédiate. En revanche le maillage bocager est assez dense avec 82 mètres linéaires de haies par hectares. Le nord de la zone abrite un secteur de Landes plus riche en biodiversité.

Espèces faunistiques présentes sur le site

Quelques photos

Les principales mesures mises en place

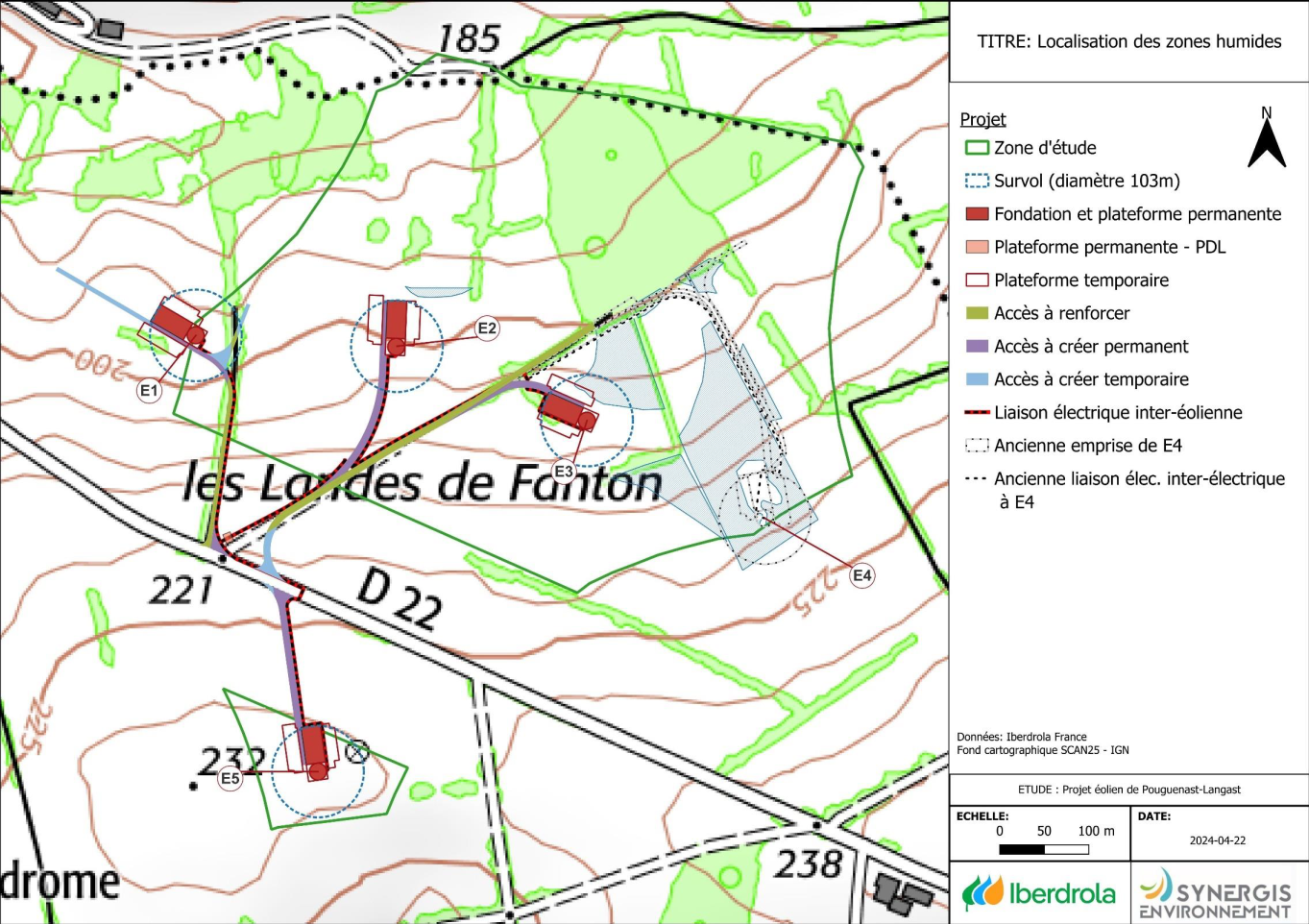

A la suite de l’expertise « zones humides » réalisée au niveau des aménagements prévus, l’éolienne E4 et ses aménagements ont été supprimés afin de ne pas avoir d’impact sur la fonctionnalité des zones humides présentes sur le site.

- Les études ont montré que le secteur le plus au nord de la zone d’étude, en plus d’être proche d’une zone humide classée, abrite des vipères péliades et une forte activité de nombreuses espèces de chauves-souris. En raison de ces forts enjeux sur la biodiversité, il a donc été décidé d’éviter complétement cette zone pour l’implantation d’éoliennes

- De la même façon, les haies constituent un habitat privilégie pour les chauves-souris, celles présentant les enjeux les plus forts ont donc été systématiquement évitées pour penser l’implantation des éoliennes et la création des accès.

- Un plan de bridage est établi pour arrêter les éoliennes durant les périodes où les chauves-souris sont les plus actives (chasse, reproduction) sur les terrains découverts et donc au contact immédiat avec les machines. Ce plan de bridage permettra ainsi de réduire la mortalité des chauves-souris (l’impact passe de fort à faible).

- L’aménagement du parc implique de supprimer des haies à certains endroits, occasionnant parfois, en plus de la perte de l’habitat en lui-même, des ruptures de continuité écologique.

Iberdrola plantera 2 m de haie pour chaque mètre supprimé au titre de la compensation réglementaire.

Ces plantations seront réalisées en priorité sur de petites sections permettant d’établir de nouvelles continuités entres les haies existantes conservées, ou de densifier des haies existantes dans un secteur proche du parc.

Il est ainsi prévu de renforcer un linéaire minimum de 357 mètres linéaires (soit 150 % des 238 mètres linéaires impactés).

Le paysage

Les principes

L’étude paysagère prend en compte l’ensemble des lieux et des monuments possédant un intérêt patrimonial, culturel ou environnemental de manière à évaluer les effets du projet sur le paysage. Une étude précise du paysage, de ses composantes et des lignes de force est réalisée. Il s’agit d’analyser, dans un rayon de 20 km autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP) :

● Les entités paysagères

● Le relief

● Le patrimoine culturel et naturel

● Les lieux de fréquentations (voies de communication, lieux touristiques…)

● Le paysage quotidien

L’objectif ? Par nature il n’est pas possible d’éviter complétement qu’un parc éolien soit visible dans le paysage. Le but de l’étude paysagère est donc avant tout de contribuer à trouver une implantation la plus harmonieuse possible. Au moyen de photomontages, elle permet également d’évaluer très finement les impacts du scénario retenu sur le paysage depuis différents points fréquentés par les habitants d’un large secteur autour du parc. Les photomontages permettent également à chacun de se projeter sur la base de sa suggestivité et de sa propre relation aux paysages concernés.

Les résultats

À l’issue d’une première phase d’étude, le cabinet paysagiste Résonnance :

– recommande de ne pas implanter d’éoliennes sur la partie nord de la zone étudiée car elle constitue un point bas du secteur, où l’impact d’un parc éolien sur le paysage serait plus fort.

– dessine deux stratégies de localisation des éoliennes permettant d’aboutir à une intégration plus harmonieuse du parc dans le paysage.

L’application de la logique ERC et les mesures complémentaires

- Après croisement avec les autres volets de l’étude, Iberdrola opte pour un parc implanté les éoliennes selon la même orientation que le relief principal et la route départementale D768 et les plus proches éoliennes du parc de Plémy (stratégie n°1 sur la carte ci-dessus).

- Par nature, les impacts paysagers d’un parc éolien ne peuvent pas être compensés à proprement parler. Néanmoins, Iberdrola à cœur de tout mettre en œuvre pour la bonne intégration du parc au-delà de ces obligations réglementaires complémentaires.

Une partie des fonds alloués aux mesures d’accompagnement du projet est ainsi pensé dans l’optique d’améliorer la qualité paysagère sur le secteur porche du parc.

En savoir plus sur les mesures d’accompagnement liées au paysage.

Retrouvez ci-dessous une sélection de photomontages donnant à voir la variante de projet retenue depuis différents points de vue. L’ensemble des photomontages a été réalis par le bureau d’études paysage Résonance.

NB : la 1ère photo montre le paysage inital, la deuxième avec les éoliennes en violet matérialisé devant les masque visuels permet de localiser le parc, la troisème est le photomontage réaliste.

Vue 7 : Depuis les hameaux de la Tercherie et de la Ville Lyo.

(Paysage Immédiat , hameaux riverains ) – © Résonance

Vue 11 : Depuis l’accès à la Ville Hamon sur la D22.

(Paysage immédiat, effets cumulés, hameau riverain, voie moyennement fréquentées) -© Résonance

Vue 18 : Depuis le hameau de la ville aux Péchoux.

(Paysage immédiat, effet cumulés, hameaux riverain.) – © Résonance

Vue 19 : Depuis la sortie est du bourg de Gausson.

(Bourg proche) -© Résonance

Vue 20 : Depuis le coeur du bourg de Plouguenast, Plouguenast-Langast.

(Bourg proche) -© Résonance

Vue 23 : Depuis la chapelle Saint-Jean, Plouguenast-Langast.

(Paysage immédiat, Monument historique, sortie de bourg)- © Résonance

Vue 24 : Depuis la frange Sud de Plémy.

(Massif du Mené, sortie de bourg proche, vue similaire aux habitations en frange sud. NB : en bleu le parc existant de Plémy.) -© Résonance

L’environnement sonore

Les principes

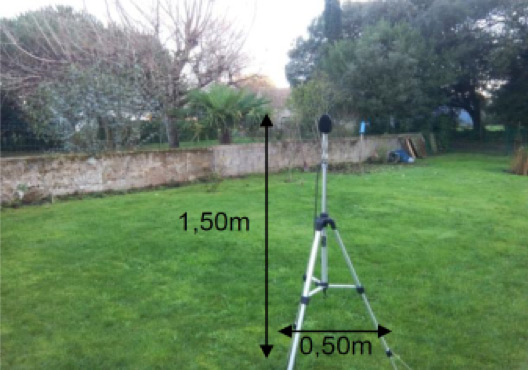

L’étude acoustique consiste à définir les émissions sonores d’un projet de parc éolien et évaluer son impact sur les habitations les plus proches. Pour ce faire, le niveau sonore actuel depuis les habitations les plus proches de la zone d’étude est mesuré à l’aide de sonomètres.

8 points d’écoute ont été définis. Cette campagne acoustique, menée par un bureau d’étude indépendant nommé X a été réalisée à XXXX .

Sur cette base des simulations acoustiques ont été réalisées afin de vérifier qu’à partir du niveau sonore initialement mesuré, le futur parc éolien respectera la réglementation acoustique.

Cette réglementation prévoit notamment qu’un parc éolien ne doit pas générer une émergence sonore de plus de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit. Ces seuils réglementaires seront respectés de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions de vent.

Les mesures ont été réalisées alors que le parc éolien voisin (Plémy) était à l’arrêt (pour ne pas influencer artificiellement le bruit ambiant, en faveur du nouveau projet).

Les résultats

La zone d’étude s’inscrit dans une zone rurale disposant d’une ambiance sonore calme, bien que parfois parfois impactée par l’activité humaine (routes, activité agricole) ou faunistique.

Les niveaux sonores mesurées varient entre 23 et 45 dB selon les classes de vent (entre 3 et 10 m/s) et les périodes (jour et nuit) considérées.

Les mesures ERC

- Un plan de bridage acoustique sera mis en place . Il permet de ralentir ou arrêter automatiquement les éoliennes dans les conditions de vents pour lesquelles les simulations laissent présager un dépassement des seuils réglementaires (ici principalement pour les vents XX de force XX ). Suite à la mise en service du parc, des suivis sont réalisés, pour adapter les plans de bridage si nécessaire.

- Les pales des modèles d’éoliennes sélectionnés seront également équipées de dispositifs permettant de réduire le bruit. Ils s’inspirent des ailes des rapaces nocturnes passés maîtres dans l’art de se déplacer sans bruit. Les pales sont équipées de dents afin de limiter l’effet sonore des pales qui fendent l’air.